コンタクトレンズの原点は1508年、レオナルド・ダ・ヴィンチがその原理を創案したと言われています。

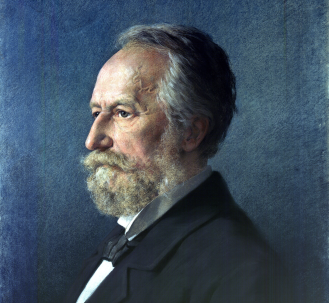

実際にコンタクトレンズの原型としては、スイスのチューリヒで開業していたドイツ出身の眼科医、アドルフ・ガストン・オイゲン・フィック(1852〜1937)が、自身の近視を矯正するために、1888年にガラス製のコンタクトレンズを制作し、実験を行ったことが視力矯正を目的としたコンタクトレンズの始まりとされています。

1930年代後半にはレンズの素材に改良を加え、PMMA(polymethyl methacrylate)という素材でハードコンタクトを作成。現在販売されているハードコンタクトの原点として普及し始めました。

しかし当時のPMMA素材は素材自体が角膜に必要な酸素を透過させなかったことから1日の装用時間にも限界があり、長時間装用による角膜障害、内皮細胞への影響もあり、1970年代後半に現在主流となっている酸素透過性ハードコンタクトが登場したのです。そしてさらに改良が加えられ、現在の高酸素透過性タイプのハードコンタクトへと変わっていきました。

1991年に日本に使い捨てコンタクトが登場し、ソフトコンタクトの安全性が高まりました。

又使い捨てタイプの乱視用レンズの登場もあり、ハードコンタクトユーザーの多くが使い捨てコンタクトへ移行していきました。

そのためコンタクトレンズ通販でも使い捨てコンタクトが主流になり、ハードコンタクトを取り扱っているコンタクトレンズ通販サイトも少なくなりました。

しかし「角膜への酸素供給量」、「乱視の矯正力」、「ケアの簡便性」、「コストパフォーマンス」などソフトコンタクトよりも優れている点も多々あることから、ハードコンタクトのニーズも現実的にはたくさんあります。また医学的な面からもハードコンタクトが適応と言う方もたくさんいるのが実情です。

ハードコンタクトのメリットとデメリットのコラム記事はこちらをクリック!